#goodbyeacademia

Ich bin dann mal weg

Letzte Woche, am 21. Juli 2014, hatte ich meinen letzten Arbeitstag als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Rostock. Nach fast neun Jahren „Wissenschaft“ und vier Jahren Studium werde ich also endlich mal raus aus der Uni.

Ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, für immer „drin“ zu bleiben und das mit der Professur zu versuchen. Aus privaten Gründen habe ich mich aber Anfang des Jahres entschieden, in die Wirtschaft rüberzumachen. Da dieser Weg in den allermeisten Fällen eine Einbahnstraße ist, wollte ich mir mal selbst im Klaren sein, was ich da so hinter mir lasse. Es folgt also eine (unvollständige und subjektive) Liste von positiven und negativen Aspekten des Daseins als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Informatik an einer deutschen Universität.1 Dabei spreche ich erst über das Drumherum und dann über das eigentliche Tagesgeschäft. Um den Text durch die obligatorischen Anekdoten nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, habe ich mich diesmal sehr mit Fußnoten ausgetobt.

Die Rahmenbedingungen

Arbeitszeiten

Die Arbeitszeiten sind auf den ersten Blick normal (je nach Vertrag hatte ich zwischen 38 und 40 Wochenstunden), jedoch habe ich noch keine Universität mit strikter Zeiterfassung erlebt. In der Regel gab es für das wissenschaftliche Personal Kernarbeitszeiten, und Präsenz wurde nur bei Meetings, Forschungsseminaren und natürlich Lehrveranstaltungen gefordert. Flexible Arbeitszeiten und Vereinbarungen zu Heimarbeit machen das Arbeitsleben als wissenschaftlicher Mitarbeiter sehr angenehm, und solange die anliegenden Aufgaben erledigt werden, musste ich mich nie dafür rechtfertigen, auch mal zwischen 9 und 17 Uhr Friseur- oder Arzttermine zu legen.

Aber…

In der Promotionsphase gibt es quasi keinen wirklichen Feierabend. Man ist mit seiner Dissertation ständig beschäftigt — auch am Wochenende denkt man über ein ungelöstes Problem nach, korrigiert Entwürfe oder kämpft einfach mal wieder mit einem LATEX-Paket. Dann verlaufen die Grenzen zwischen der Forschungsarbeit am Lehrstuhl und der Forschung am eigenen Thema so fließend, dass es letztlich egal ist, wie lange man im Büro ist.

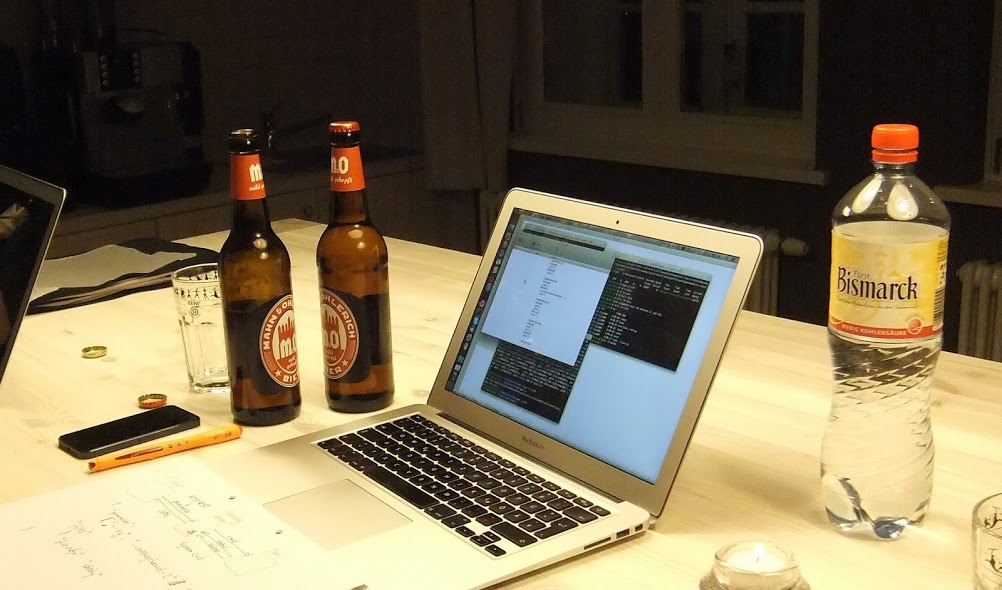

Auch nach der Promotion kommt eine Reihe von Aufgaben hinzu, die sich oft schwer in die regelmäßige Arbeitszeit einplanen lassen.2 Da sind zum einen die wissenschaftlichen Beiträge, die geschrieben werden müssen. Bestenfalls hat man zum Zeitpunkt des Call for Papers ein fertiges Resultat, dass man „nur noch“ aufschreiben muss. Leider ist es oft so, dass man nur „fast fertig“ ist, und noch sehr viel spontan passieren muss (Die Tabelle mit den Experimenten ist nicht beeindruckend genug, der Prototyp hat noch ein paar Bugs, das Seitenlimit ist zu knapp, man hat noch nicht genug fremde Arbeiten zitiert, die Koautoren liefern nicht rechtzeitig…). So spielt es dann meist eine Rolle, in welcher Zeitzone die Deadline gilt: Pacific Standard Time ist sehr beliebt, da es einem noch acht Stunden mehr Zeit gibt.

Ein weiterer Punkt sind Gutachtertätigkeiten. Während man anfangs vielleicht hier und da mal einen Beitrag für seinen Chef oder einen Kollegen begutachten muss, wird man nach ein paar Jahren schnell in mehrere Programmkomitees eingeladen. Dies bedeutet nicht nur einen Eintrag im Lebenslauf, sondern auch die Aufgabe 2–15 Beiträge innerhalb von 1–2 Wochen zu begutachten. Dies ist je nach Thema nur möglich, wenn man ununterbrochen konzentriert arbeiten kann — also z.B. zu Hause oder am Wochenende… Gleiches gilt natürlich auch für studentische Arbeiten.

Bezahlung und Vertragssituation

Das Gehalt ist super. Ich habe in Berlin BAT IIa und in Rostock TV-L 14 bekommen. Die Informatik hat das Glück, dass vergleichbare Arbeit außerhalb der Universität auch gut bezahlt wird, sodass (mir) Tricksereien mit halben oder gar Drittelstellen nicht bekannt sind. In beiden Vertragsmodellen ist automatisch eine regelmäßige Steigerung (Abhängig von Alter oder Dienstzeit) mit eingebaut.

Aber…

Wir sprechen stets über befristete Verträge gemäß dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Je nach Situation sind dies 2–3 Jahre bei Projektstellen oder 3–6 Jahre bei Landesstellen. Ich habe sehr oft erlebt, wie gute Wissenschaftler die Universität verlassen mussten, weil gerade keine passende Stelle verfügbar war. Falls die Lücke zwischen zwei Verträgen klein genug ist, kriegt man dies evtl. über Stipendien, Auslandsaufenthalten oder halt Arbeitslosigkeit hin. Das Ersparte kann aber schnell aufgebraucht sein — erst recht, wenn zwischen zwei Stellen ein (natürlich nicht bezahlter) Umzug ansteht. Die „erste“ Stelle, die ein Wissenschaftler ohne Befristung ergattern kann, ist eine „richtige“ Professur, denn auch Juniorprofessuren sind befristet…

Man spielt also ein sehr riskantes Spiel: Falls alles klappt, kann man mit nahtlosen Verträgen die Zeit bis zur Professur überbrücken. Andererseits kann auch alles schief gehen und man verlässt die Universität als (aus Sicht der Wirtschaft) überqualifizierter und zugleich unerfahrener Berufseinsteiger Ende 30/Anfang 40…

Ein Nebeneffekt dieses „Spiels“ ist, dass man keinerlei finanzielle Anreize seitens der Universität benötigt, da die Motivation, etwas aus sich zu machen, immer von einem selbst kommt. Aus diesem Grund gibt es de facto auch keine Beförderungsmöglichkeiten. Ein Best-Paper-Award oder ein Preis für exzellente Lehre? Die Ausrichtung einer prestigeträchtigen Konferenz? Ehrenamtliche Arbeit im Namen der Universität? Überdurchschnittliche Drittmitteleinwerbung oder Forschungsleistung? Das alles ist ja sicher ganz schön für den Lebenslauf, jedoch nichts, weswegen man in Gehaltsverhandlungen gehen könnte — und selbst wenn: in ein paar Monaten muss man sich ja dennoch neu bewerben…

Hierarchien

Ich habe in der Informatik fast keine Hierarchien erlebt. Als Student stand mir die Tür zu Mitarbeitern und Professoren offen. Als studentische Hilfskraft war ich in allen Lehrstuhlveranstaltungen mit allen anderen Mitarbeitern gleichberechtigt. Und auch, wenn sich nicht jeder Professor dutzen lässt — „Herr Professor“ habe ich meist nur mit zynischem Unterton erlebt.3

Innerhalb einer Wissenschaft, die weitestgehend selbst definiert ist, gibt es kaum Dogmen oder „Denkschulen“, zwischen denen ein Kampf um die Deutungshoheit herrscht. Viele Beiträge sind soweit in sich abgeschlossen, dass sie mit sehr wenig Hintergrundwissen gelesen, verstanden, und eben auch kritisiert werden können. Was bedeutet das für das Miteinander? Es gibt kein Herrschaftswissen. Der Status eines Wissenschaftlers hilft nicht weiter, wenn ein Student ein Fehler in einem Beweis findet. Aus diesem Grund fand ich das Miteinander immer sehr angenehm, da man — auch über Arbeitsgruppen hinweg — auf Augenhöhe diskutieren konnte und der Weg vom Studium aufs Podium einer hochklassigen Konferenz sehr kurz sein kann.

Aber…

Neben dem wissenschaftlichen Zusammensein gibt es ja noch die tägliche Arbeit. Hier haben Professoren selbstverständlich das Sagen — sind sie oft gleichzeitig Prüfer für die Studenten, Doktorväter für ihre Mitarbeiter und außerdem diejenigen, die neue Verträge unterschreiben. Das wäre alles halb so wild, wenn es nicht gleichzeitig ein weiteres Problem geben würde: Als verbeamteter Professor im öffentlichen Dienst nimmt der Ansporn, sich ständig weiterzuentwickeln, offenbar schnell ab. Ich habe viele Professoren erlebt, die sich aus der Forschung zurückgezogen haben, die Lehre delegiert haben oder lustlos uralte Folien zeigen und sich auch aus Gremienarbeit verabschiedet haben. Leider sind es oft diese Kollegen, die ihren Status gegenüber Studenten und Mitarbeitern „ausleben“ und mangelnde wissenschaftliche Autorität so kompensieren.

Dies wird oft noch flankiert von nichtwissenschaftlichem Personal und der Verwaltung, die nicht einsehen wollen, dass sie eigentlich als Dienstleister und nicht als zentraler Sinn einer Universität eingeplant sind. Dann kriegt man schon mal mit, dass Sekretärinnen laut über vermeintlich dumme Studenten lästern oder Techniker bei Problemen nur gegenüber promovierten Landesstellenmitarbeitern einen vernünftigen Ton an den Tag legen. Geduldet wird dies durch die bemerkenswerte Rückgratlosigkeit vieler Professoren, die offenbar nicht vorhaben, sich vor der Pensionierung noch mit anderem unbefristetem Personal anzulegen.4

Weiterbildung

Generell kann man an den Universitäten oft das Humboldt‘sche Bildungsideal der Einheit von Forschung und Lehre erleben. Durch die enge Zusammenarbeit von studentischen Hilfskräften, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professoren kann direkt voneinander gelernt werden. Ein Beweis im Forschungsseminar hilft für die Übungsstunde, ein Vortrag auf einer Konferenz profitiert von Lehrerfahrung, und die regelmäßigen Korrekturarbeiten erleichtern die spätere Gutachtertätigkeit.

Im Hinblick auf eine Hinarbeit auf eine Professur ist dieses selbstständige Heranzüchten des wissenschaftlichen Nachwuchses sehr effektiv.

Aber…

Gewisse Dinge lernt man nicht einfach nur durch das Abgucken. Es fehlen systematische Weiterbildungsmöglichkeiten um Mitarbeiter auf die einzelnen Aufgaben vorzubereiten. Gerade in der Lehre darf es nicht von Zufällen abhängen, welche Fähigkeiten ein Dozent an den Tag legen kann. Hätte ich in der Schule nicht in einer Theater-AG gelernt, laut zu sprechen wäre ich nach zwei Stunden Frontalunterricht sicher heiser und völlig k.o. Das Erstellen von Übungsaufgaben, die didaktische Aufbereitung von Vorlesungsmaterial, die Nutzung von Lehrmedien wie Tafel oder Beamer: diese Kompetenzen werden einfach vorausgesetzt — schließlich hat man ja selbst einmal studiert. Und was noch nicht passt, wird entweder ignoriert (siehe mangelnder Ansporn) oder nebenbei nachgeholt (siehe Arbeitszeiten).

Und selbst wenn es je nach Universität vereinzelte Angebote gibt5, ist eine zwingende didaktische Ausbildung im Stil der Lehrerausbildung absolut notwendig. Wenn über Abbrecherquoten diskutiert wird, muss auch über überfordertes Lehrpersonal (angefangen bei den Professoren, die „Vorlesung“ tatsächlich wörtlich nehmen und aus ihren Skripten vorlesen) gesprochen werden. Leider werden die Ergebnisse der Lehrevaluationen nach jedem Semester nicht breit und vollständig veröffentlicht, sondern nur jedem Dozenten einzeln übermittelt, wie er gegenüber dem Durchschnitt abgeschnitten hat. Ein öffentliches Ranking könnte hier die notwendigen Diskussionen anregen.

Ausstattung

Die Informatik hat den großen Vorteil, dass für die meisten Bereiche jenseits eines normalen Bürorechners und einer Tafel kaum Ausstattung benötigt wird. Natürlich gibt es Lehrstühle, die Großrechner, Smart Labs oder Speziallabore benötigen — im Vergleich zur Biologie, Chemie oder Medizin sind diese Anschaffungen jedoch Peanuts — vor allem, da es in der Regel keine Verbrauchsgegenstände wie Chemikalien oder Labormäuse gibt, und bei der Durchführung von Experimenten keine Gefahren ausgehen.

Aus diesem Grund ist es sehr angenehm, in der Informatik zu forschen, da es wenig Unterschied zwischen den Universitäten gibt. Und auch in der Lehre ist, sobald die Räume groß genug sind und über einen möglichst leisen Beamer verfügen, schnell ein guter Standard zu erreichen. Letztlich kann fast alles von überall aus erledigt werden, was Forschungsaufenthalte enorm erleichtert.

Aber…

Vor diesem Hintergrund ist es immer absurder, dass die Fähigkeit, ein guter Wissenschaftler zu sein, auch durch das Einwerben von Drittmitteln bewertet wird. Ohne eigenes Projekt oder Teilnahme an einem großen EU-Projekt wird man irgendwann nicht mehr Ernst genommen — völlig unerheblich, wie groß der Output an Forschungsergebnissen ist. Gleichzeitig wird dadurch nicht nur die Menge an befristeten Verträgen erhöht, sondern auch ein Geldstrom geschaffen, den die Universitäten sich sparen können. So hat ein durchschnittlicher Professor nur noch 1–2 Mitarbeiter, die sich auch um die Lehre kümmern müssen. Will man mehr haben (z.B. einen Projektmitarbeiter um die Forschung zu vertiefen oder eine studentische Hilfskraft für Programmierarbeiten), muss man es halt beantragen. Die Universität stellt dann großzügig Büroflächen zur Verfügung, die sie dann aber hintenrum über Kosten/Leistungs-Rechnungen wieder abziehen.

Der Beruf „Wissenschaftler“

Die Bezeichnung „wissenschaftlicher Mitarbeiter“ ist zwar sehr sperrig, jedoch allgemein sehr gut angesehen. Schon ohne einen schmückenden akademischen Grad sortiert er Bewerbungsformulare für Wohnungen schnell nach oben.

Aber…

Es fehlt ein Verständnis, was genau ein wissenschaftlicher Mitarbeiter den ganzen Tag tut. Auf Seiten der Studenten wird meist davon ausgegangen, dass die jeweilige Lehrveranstaltung das Zentrum unseres Daseins ist. Gerade in der Grundausbildung ist dies fatal, denn ich wäre dann auch sehr skeptisch, wenn ich glauben würde, dass jemand mit Anfang 30 sich den Tag mit 40 Jahre alter Theorie vertreibt.

Auf Seiten der Universität fehlt jegliche Wertschätzung gegenüber akademischen Dienstleistungen jenseits der Lehre, also Gutachtertätigkeiten, Ausrichten von Konferenzen, etc.6 Alles, was über das Sicherstellen des Lehrangebotes hinaus geht, wird bestenfalls ignoriert oder als Erfüllen der Dienstpflicht, schlechtenfalls aber als Kostenfaktor und Quelle von Aufwand gesehen, der gespart werden sollte.

Zuletzt habe ich erlebt, dass auf Seiten der Industrie maximal die Zeit bis zur Promotion „erklärt“ werden kann — alles darüber hinaus wirkt wie eine Arbeitsverweigerung. In einem Vorstellungsgespräch wurde mir klar gemacht, dass meine acht Jahre Berufserfahrung nicht ernst genommen wurden und ich — auch gehaltsmäßig — als Neueinsteiger behandelt werden müsste, dem man die „harte Arbeit“ mit „dem Kunden“ nicht zutraut. Auch hier fehlt die Phantasie, inwieweit der Alltag an der Universität in Forschung und Lehre in vielen Aspekten eben auch dem eines „herkömmlichen“ Bürojobs gleicht.

Das Kerngeschäft

Forschung

Der eigentliche Kern der Arbeit ist die Forschung, die Wikipedia die „systematische Suche nach neuen Erkenntnissen sowie deren Dokumentation und Veröffentlichung“ nennt. Über die Systematik kann man sich in einer so jungen Wissenschaft wie der Informatik noch streiten, und außerhalb der Theorie, wo es keine Beweise gibt, wird es manchmal recht haarig, Ergebnisse als „neue“ Erkenntnisse zu verkaufen. Nichtsdestotrotz ist die Arbeit großartig, wenn man sich mit dem Thema anfreunden kann. Dann wird man dafür bezahlt, Algorithmen ein Stück schneller zu machen, Datenstrukturen noch effizienter oder Lösungen für Probleme zu finden, von denen man bisher nur sehr wenig wusste.

Auch wenn Forschung oft im Rahmen von Projekten mit Zeitplänen, Arbeitspaketen, Meilensteinen und „Deliverables“ passiert, bleibt es trotzdem eine kreative oder wenigstens Ingenieurleistung, bei dem jeder einzelne seinen Beitrag „sehen“ kann. Und so haben die Beiträge am Ende auch recht wenig Autoren, da es eben nicht Dutzende Personen braucht, einen neuen Algorithmus zu finden. So ist es dann einfach, ein eigenes Label aufzubauen: Die Resultate werden zwar von Universitäten oder Drittmittelgebern finanziert — auf den Beiträgen werden aber stets die Namen der beteiligten Wissenschaftler aufgeführt. So hängen Resultate an Personen und weniger an Institutionen, und wenn man (mal wieder) den Arbeitgeber wechselt, so nimmt man „seine“ Resultate in Form einer Publikationsliste mit. Diese starke Unabhängigkeit der Institution ist ein großer Vorteil in Zeiten von Diskussionen über Elite-Universitäten.

Aber…

In Zeiten von Publish or perish wird ein immer größerer Wert auf die letztliche Veröffentlichung gelegt und die Relevanz durch die Anzahl der erzeugten Beiträge und den Ruf der Konferenzen und Zeitschriften bestimmt. Recht früh hörte ich davon, dass es für holländische Promotionsstudenten klare Vorgaben gibt, wie viele Workshop-, Konferenz- und Zeitschriftenbeiträge im jeweiligen Promotionsjahr geschrieben und akzeptiert werden müssen. Klar ist ein straffer Publikationsplan eine Möglichkeit, den Promotionsprozess zu beschleunigen, jedoch lassen sich tiefgründige Resultate weder planen noch erzwingen.

Das Ergebnis sind dann Beiträge, in denen ein völlig irrelevanter Spezialfall gelöst wird, und wo schon beim Lesen klar wird, dass die Autoren selbst genau wissen, dass ihr Lösungsansatz so viele Grenzen hat, dass für den nächsten Spezialfall (der zwei Monate später veröffentlicht wird) schon wieder ganz neue Techniken benötigt werden. Ich kenne diese Taktik unter dem Namen „Paper-Steinbruch“. Hätte man sich die Zeit gelassen, das Problem vollständig zu verstehen, hätte man einen schönen Beitrag geschrieben, in denen für den Allgemeinfall eine Lösung incl. Korrektheitsbeweis, Prototyp und Experimenten angegeben würde. Dies wäre dann aber nur ein Beitrag, und man hätte viel Chancen auf Zwischenresultate vergeben.

Eine weitere Unart, für die sich selbst gestandene Wissenschaftler nicht zu schade sind, sind „Δ-Papers“, bei denen ein (wahrscheinlich intern schon vorliegendes Resultat) so lange in kleine Scheiben geschnitten wird, dass man damit über eine komplette Konferenzsaison kommt. Hier ein motivierender Überblick, dort eine Lösung eines Spezialfalles, dann noch ein paar Beiträge, in denen das Problem formalisiert wird und theoretisch angegangen wird, dann ein paar Fallstudien und Tool-Präsentationen und am Ende dann der große Beitrag auf der wichtigsten Fachkonferenz, bei dem man die Kollegen beeindruckt — natürlich nicht ohne auf eine Einladung für eine Zeitschrift zu hoffen, bei der dann alle Resultate noch einmal an einer Stelle zusammengetragen werden.

Zugegeben, ich beschreibe nichts weiter als Wege um aus dem bestehenden System das Maximum herauszuholen. Leider führen diese lokalen Gewinnmaximierungen zu einer Inflation von Publikationen, die das bestehende System an seine Grenzen führt, siehe Begutachtungsprozess oder Konferenzen

Diese Publikationsflut hat auch einen Effekt auf die gute wissenschaftliche Praxis, in einem Beitrag den aktuellen Stand der Forschung wiederzugeben. Wenn es immer mehr Beiträge gibt, die auf immer mehr Konferenzen und Workshops verteilt sind, fällt es immer schwerer, die relevanten Beiträge zu finden, zu zitieren und in den Kontext zu bringen. Gleichzeitig haben die Autoren durch Zitationsindizes wie den Hirsch-Index7 ein großes Interesse daran, dass möglichst viele Beiträge möglichst oft zitiert werden. Und dank des Begutachtungsprozesses gibt es sogar eine Möglichkeit, die Autoren sanft dazu zu zwingen…

Begutachtungsprozess

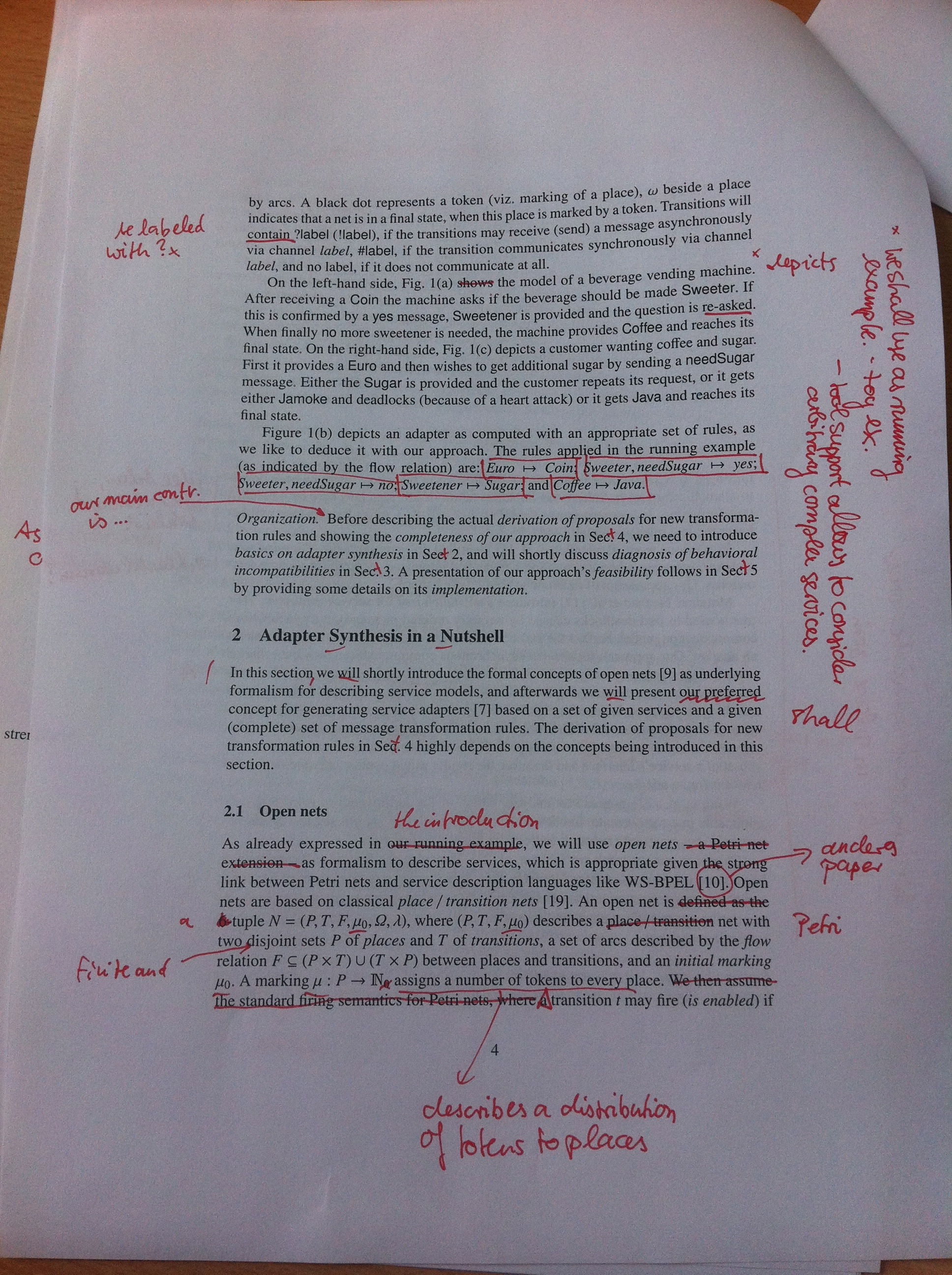

Mein damaliger Dozent der Petrinetz-Vorlesung meinte in der letzten Woche vor der Prüfung, dass wir nun alle Grundlagen kennen, die notwendig sind, ob aktuelle Forschungsergebnisse zu verstehen. Alles, was wir nicht in der Vorlesung besprochen hätten, müsste in Konferenzbeiträgen ohnehin eingeführt werden. Ein paar Monate später hatte ich mein Diplom und sollte ich das erste Konferenzpapier begutachten: Ein 20-Seiten-Beitrag für die Petrinetz-Konferenz — alles andere als leichte Kost. Ich fühlte mich einerseits geehrt, dass hier meine Meinung gefragt wurde, andererseits war ich sehr verunsichert, dass am Ende meine Meinung darüber entscheidet, ob ein Beitrag veröffentlicht werden soll oder nicht. Aber mein Dozent sollte Recht behalten — nach einem sehr ausführlichen Einführungsteil wusste ich, worum es ging und konnte den Beitrag verstehen, jedoch nicht so recht würdigen. Ich gab damals eine recht mutlose „Borderline“-Bewertung8. Da die anderen Gutachten sehr überschwänglich waren, wurde der Beitrag akzeptiert. Ich nahm anschließend an der Konferenz teil und sah den Vortrag, der recht positiv aufgefasst wurde, und ich staunte sehr, als die Autoren dann mit dem Best-Paper-Award ausgezeichnet wurden.

Diese Anekdote sagt eigentlich alles über das Bewertungssystem aus, wenn alles klappt: Grundsätzlich kann jeder mit ein wenig Hintergrundwissen andere Beiträge begutachten. Der Prozess ist meist robust genug, auch bei abweichenden Meinungen zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, und seitdem mehr Wert auf Diskussionen zwischen den Gutachtern gelegt wird, ist der ganze Prozess fast demokratisch. Wenn die Gutachter gut ausgewählt werden, hat man gleichzeitig einen gewissen „Filter“, der dafür sorgt, dass spätere Konferenzteilnehmer genau darauf achten können, für sich (und damit stellvertretend für alle anderen Teilnehmer) relevante Beiträge auszuwählen.

Aber…

Der Begutachtungsprozess hat mehrere Probleme, für die mir leider auch keine Lösungen bekannt sind. Es folgt also potenziell unkonstruktive Kritik:

Zum einen sorgt die beschriebene Publish or Perish-Kultur zu viel zu vielen Beiträgen, die die prestigeträchtigsten Konferenzen und Zeitschriften „verstopfen“. Diese werben dann mit „knallharten“ Akzeptierungsquoten von unter 10 %, jedoch fragt man sich oft, warum man als Gutachter offenbar die erste Person ist, die einen Beitrag vollständig liest — anders ist die Fülle von Rechtschreib- und Grammatikfehlern, Inkonsistenzen oder Formatierungsproblemen nicht zu erklären. Andere Papiere sind schlicht abgeschrieben9 oder so fern ab des Konferenzthemas, dass man schon kurz nach dem Titel ablehnen kann.

Dies führt dazu, dass einzelne Gutachter mehr zu tun haben. Bei einzelnen Konferenzen ist dies oft nicht so wild, da es teilweise sehr schnell gehen kann, chancenlose Einreichungen auszusortieren. Leider gibt es immer mehr Workshops und Konferenzen, sodass viele Beiträge irgendwann den Punkt erreichen, an denen lange über sie diskutiert wird, bevor sie letztlich angenommen werden.

Dies führt dann oft dazu, dass die Qualität von Gutachten drastisch abnimmt. Ich habe schon von vielen Kollegen von einem „I like paper a lot!“-Gutachten mit einem großzügigem „strong accept“-Urteil gehört. Auch wenn diese Form von Gutachten die Chancen auf eine Annahme natürlich stark erhöhen, gibt es natürlich auch negative Gutachten, die mit einem Dreizeiler monatelange Forschung in Frage stellen, den Autoren jedoch keine Möglichkeit geben, aus dem Gutachten etwas zu lernen.10

An dieser Stelle fällt dem System dann die grundsätzliche Ehrenamtlichkeit aller Beteiligten auf die Füße. Programmkomitee und Gutachter machen das alles ja freiwillig und — falls sie zu stark in Lehre und Forschung eingebunden sind — in ihrer Freizeit. So fällt es einerseits schwer, überhaupt gute Gutachter zu finden, und gleichzeitig fehlt jedes Druckmittel, schlechte Gutachter zu „bestrafen“, denn die einzige Strafe wäre der Ausschluss aus der jeweiligen Gutachtertätigkeit. Da der Arbeitgeber in Form der Universität die Gutachtertätigkeit ohnehin nicht wertschätzt, ist dies (für den Gutachter!) absolut folgenlos. Gleichzeitig kann ein akzeptiertes oder abgelehnter Beitrag der kleine Unterschied bei dem Erfolg eines Projektes oder Bewerberprofils sein, sodass es für den Autor viel gravierendere Folgen haben kann.

Ein weiterer Aspekt ist die Anonymität, mit der die Gutachter arbeiten. Natürlich wäre es ein enormer Druck, direkt öffentlich mit seinem Namen die Beiträge von Kollegen abzulehnen; vor allem, weil man sich früher oder später wieder über den Weg läuft oder sich — dann in anderer Konstellation — wieder begutachtet. Trotzdem sorgt die Tatsache, dass niemals offenbart wird, wer wen begutachtet, für eine Sicherheit, in der man sich zu manch subjektiver Kritik hinreißen lässt. Ich kann mir oft nicht vorstellen, dass ein Gutachter sich öffentlich trauen würde, einen Beitrag nur wegen nicht vollständigen Zitaten seiner Werke abzulehnen. Andere Gutachter nutzen die Gelegenheit, „ihr“ Thema nicht in den Einflussbereich einer anderen Gruppe kommen zu lassen. Wieder andere Gutachter schützen ihre Doktoranden, deren Dissertationen es bei Veröffentlichung des vorliegenden Beitrages weit schwerer hätten.

Natürlich sind dies alles nur Mutmaßungen — aber nach Hunderten von Gutachten und geführten Diskussionen habe ich schon zu viele Kleinigkeiten gesehen, als dass ich weniger von Zufall oder ungünstigen Formulierungen ausgehe, denn eher von kleinen und großen „taktischen“ Fouls.

Konferenzen

In der Informatik gibt es eine starke Kultur von Präsenzveranstaltungen — meist in Form von internationalen Konferenzen oder Workshops mit 50–1000 Teilnehmern. Solange man Beiträge akzeptiert bekommt, Reisebudget vorhanden ist und man Lust hat zu reisen, kann man so schnell viele Städte der Welt kennenlernen und (zum Neid der Daheimgebliebenen) oft mit Urlaub verbinden. Ich selbst konnte so auf Kosten des Steuerzahlers Australien, China, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Iran, Italien, Österreich, Polen, Portugal, die USA und Zypern bereisen. Es bleibt abzuwarten, bis die Universitäten gerade bei der Informatik auf die Idee kommen, Präsenzveranstaltungen in die virtuelle Welt zu verlagern…

Zwar geht der Trend langsam auch zu mehreren parallelen Vorträgen, jedoch kann man auch so einen Großteil der relevanten Zielgruppe mit seinem Vortrag erreichen. Wie schon beschrieben spielt es dabei keine Rolle, welchen Status der Vortragende hat — akademische Grade auf Konferenzfolien (und oft auch auf den Namensschildern) sind verpönt. Oft kann es während des Vortrages schon zu regen Diskussionen kommen, und selbst an zähe Vorträge erinnert man sich länger und besser als an die jeweiligen Beiträge.

Aber…

Wie ich schon beschrieben habe, gibt es keine systematische Aus- und Weiterbildung, sodass viele Konferenzvorträge einfach nur grauenhaft sind. Das Publish or perish-System sieht nun einmal keine guten Vorträge vor, sodass oft hier nur lustlos die Pflicht erfüllt wird und an der Gliederung des akzeptierten Beitrages entlang ein Foliensatz erstellt wird, der die anwesende Kollegenschaft langweilt.11 Leider wird dies oft stoisch akzeptiert, denn auch ein Best-Paper-Award wird meist nur aufgrund der Gutachten vergeben. Für die ZEUS-Workshopreihe wird daher seit Jahren ein Best-Presentation-Award vergeben, um so einen Anreiz für gute Unterhaltung vor Ort zu geben.

Durch die Inflation der Beiträge und Tagungen ist die Organisation von solchen Veranstaltungen immer komplizierter geworden, da es immer schwer ist, abzuschätzen, wie viele Teilnehmer man erwarten kann. Als Resultat ziehen die Preise immer mehr an. Eine übliche dreitägige Konferenz kostet mittlerweile um die 500 Euro — Flug- und Hotelkosten exklusive. Dies hat viele Gründe:

-

Zum einen wollen die Veranstalter auf Nummer sicher gehen und schon mit wenig Teilnehmern aus den Miesen kommen. Dies ist verständlich, jedoch vermeidbar, wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich gegen Ausfälle abzusichern. Leider halten sich hier die Universitäten mal wieder fein raus, da die Organisation von Tagungen nicht zum Kerngeschäft gehören. Gleichzeitig ist es noch zu selten möglich, über eine Reihe von Tagungen hinweg zu rechnen und so auf Gewinne des Vorjahres zuzugreifen und über die Zeit hinweg Kapital für eine bessere Planung anzuhäufen.

-

Andererseits sind Tagungen oft ein Mittel, sich als guter Gastgeber hervorzuheben. Und da dürfen nun einmal keine Kosten gescheut werden. Ich habe nie so recht verstanden, warum ausgerechnet Informatiker auf Tagungen mehrgängige Banquett-Dinners veranstalten müssen, bei denen ein zusätzliches Menü schnell 50–70 Euro kostet. Und da die Kosten ja ohnehin von der Universität oder dem Projektträger getragen werden, spielt der Preis (gefühlt) ja ohnehin keine Rolle. Und so werden dann schnell aus Planungsunsicherheit und -unfähigkeit, sowie aus falsch verstandenem Gönnertum auf Seiten der Veranstalter Tagungen zu großen Steuerverschwendungen.

-

Ein Teil des Geldes geht dann auch direkt an die großen Verlage (vorne weg der Springer-Verlag12), die sich es außerordentlich gut13 bezahlen lassen Beiträge, die von Steuergeld geschrieben, begutachtet und gesetzt werden, zu drucken bzw. sie auf USB-Sticks zu verteilen.14 Und leider scheint der Open Access-Gedanke in der Informatik noch nicht auf den großen Konferenzen angekommen zu sein — mir fällt keine relevante Tagung ein, die ihre Tagungsbände nicht über den Springer-Verlag oder IEEE Press veröffentlichen und den Verlagen so eine garantierte Auflage incl. Finanzierung ermöglichen. Und wenn nach den Konferenzen die besten Beiträge noch einmal in einer Zeitschrift veröffentlicht werden, freut sich noch Elsevier.

Theorie und Praxis

Die Freiheit in der Forschung erlaubt es grundsätzlich, beliebigen Ideen zu folgen und sie bis zur Umsetzung zu begleiten. So haben wir am Lehrstuhl mit dem Verifikationswerkzeug LoLA Theorie bis hin zu einem effizienten Prototypen getrieben, der mittlerweile seit fast 15 Jahren immer weiter entwickelt wird.

Aber…

Die Lücke zwischen Theorie und Praxis klafft sehr. Zwar hat jeder zweite Beitrag ein Kapitel mit dem Titel „Fallstudien“, aber in den seltensten Fällen werden dabei aus der Praxis motivierte Probleme gelöst, sondern meist nur ein Satz von Beispielen behandelt, die die jeweilige Community als „praktisch relevant“ betrachtet.

Ähnlich sieht es dann aus, wenn man selbst bei den erfolgreichsten Software-Tools aus dem akademischen Bereich nach „Kundschaft“ aus der Industrie fragt. Die Reaktionen sehen stets ähnlich aus: Die Werkzeuge sind zu kompliziert zu bedienen, zu langsam, lösen nur einen winzigen Aspekt des eigentlichen Problems oder gehen gar komplett an der Nachfrage vorbei. Und selbst wenn es mal eine Schnittmenge zwischen (akademischen) Angebot und (industrieller) Nachfrage gibt, scheitert dies oft an Lizenzen oder den Ansprüchen der industriellen Entwicklerteams.15.

So habe ich im Laufe der Zeit immer frustrierter eine Divergenz zwischen der in den Einführungskapiteln gefeierte praktische Relevanz des behandelten Problems und der Reaktion bzw. der Beiträge der Teilnehmer mit industriellem Hintergrund. Lösungen außerhalb der Universitäten sind oft nicht unbedingt elegant, aber im Kern pragmatisch und oft mit viel Aufwand in Richtung Nutzerfreundlichkeit versehen. Ich habe oft die Häme von Professoren erlebt, die industrielle Demonstrationen mit dem Hinweis belegten, dass das Werkzeug ja diesen oder jenen Spezialfall nicht lösen könne und daher ja unbrauchbar sei.16 Natürlich ist es absurd, von Wissenschaftlern zu verlangen, die komplette Meile von der Planung über die Umsetzung hin zum nutzerfreundlichen Interface, Dokumentation und Support zu gehen. Allerdings sollte Forschung auch nicht zum Selbstzweck mutieren und sich darin gefallen, der Zeit konstant 5–10 Jahre voraus zu sein und eine mangelnde Übernahme in industrielle Lösungen stets der Engstirnigkeit des dort vorherrschenden Tagesgeschäfts anzukreiden.

Zwar gibt es an deutschen Hochschulen immer mehr Angebote zum Entrepreneurwesen, jedoch haben diese Modelle stets das Ziel, aus einem Wissenschaftler einen Unternehmer zu machen und so selbst den Forschungsgegenstand zur Produktreife zu bringen. Interessanter wären hier Verwertungsorganisationen die eben jenen Schritt als Dienstleistung anböten.

Lehre

Das Humboldt‘sche Bildungsideal ist trotz Bologna-Prozess noch immer Realität. Auch wenn sich die Grundausbildung selten mit dem eigenen Forschungsgebiet überschneidet, haben wir dennoch mehreren Jahrgängen die Angst vor NP-vollständigen Problemen genommen, indem wir von den aktuellen Erfolgen des SAT-Checkings berichten konnten. In den späteren Vorlesungen haben wir öfters aktuelle Konferenzvorträge „recyclen“ können, und in Seminaren konnten Studenten direkt an unseren Werkzeugen mitarbeiten. Ein weiterer positiver Aspekt als Dozent an einer Hochschule ist, dass man ständig mit jungen Menschen zusammenarbeiten kann.

Aber…

Zum einen ist das Bewertungssystem für die Lehrveranstaltungen kaputt (siehe meinen Abschnitt zur Weiterbildung): Studenten am Anfang ihres Studiums werden zur Mitte des Semesters gefragt, ob sie den Inhalt „relevant“ finden. Als Übungsleiter, der in einer Übungsstunde gerade mal Zeit hat, Fragen zu beantworten und die Studenten auf die nächste Übungsserie vorzubereiten, werde danach bewertet, ob ich „angemessen Raum für Diskussionen“ biete oder „freundlich“ bin. Dies sind sicherlich alles wünschenswerte Attribute für eine Lehrveranstaltung, jedoch wird dabei völlig außer Acht gelassen, um welche Veranstaltung es sich handelt: eine Pflichtveranstaltung in der theoretischen Informatik im ersten Semester wird genauso behandelt wie ein Seminar im Masterstudiengang, in dem ausgewählte Studenten das Spezialthema ihrer selbst gewählten Abschlussarbeit mit ihrem Professor besprechen.

Gott sei Dank ignoriert die Universität die Ergebnisse soweit, dass es weder eine öffentliche Diskussion noch irgendwelche Konsequenzen gibt. Zwar habe ich als Dozent die Möglichkeit, die ausgefüllten Bögen einzusehen und dabei die starke Korrelation zwischen „Anzahl der Stunden Nacharbeit des Stoffes pro Woche: 0“ und „Ich finde den Vorlesungsstoff zu schwer: trifft voll zu“ zu beobachten, jedoch fehlen jegliche Anreize, gute Lehre in Richtung „sehr gut“ zu verbessern oder gar mangelhafte Lehre auf ein verträgliches Niveau zu heben.

Mein Beobachtungszeitraum ist zwar nur ein paar Jahre, jedoch kann ich den Abgesang der Kollegen bestätigen, dass zum anderen die Ansprüche der Studenten stark nachgelassen haben. Die Leistungsbereitschaft — oder zumindest die Fähigkeit zu erkennen, wessen Problem eine vermeintlich zu schwere Übungsaufgabe ist, lässt immer mehr nach. Stets wird versucht, den Dozenten den schwarzen Peter zuzuschieben und ein fehlendes Skript, lieblos gestaltete Vorlesungsfolien, Übungen im Zweiwochenrhythmus oder Feiertage für den eigenen Misserfolg verantwortlich zu machen.17

Fazit

Für mich waren es acht schöne Jahre, in denen ich extrem viel gelernt habe und viele viele sehr interessante Menschen kennenlernen konnte.18 Es wird viele Dinge geben, die mir am Hochschulalltag fehlen werden. Ich mag es, Probleme zu lösen und Lösungen zu präsentieren. Allerdings freue ich mich, etwas mehr praktische Relevanz in mein Arbeitsleben zu bringen und dies nicht zuletzt durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag planbarer zu machen. Ich werde versuchen, den Kontakt zu alten Kollegen nicht abbrechen zu lassen und so zu verfolgen, wohin ihre Reise als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Professor geht und ob sich etwas an den von mir angeprangerten Zuständen ändert.

Ich selbst bin dann mal weg — Goodbye Academia!

-

Ich habe dabei die Humboldt-Universität zu Berlin als Student, studentische Hilfskraft, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter (BMBF-Förderprogramm) und Promotionsstudent erlebt. Außerdem kenne ich die Universität Rostock als wissenschaftlicher Projektmitarbeiter (DFG-Sachbeihilfe), Promotionsstudent, Postdoc und wissenschaftlicher Mitarbeiter (Landesstelle). Durch viele Gespräche mit Kollegen an anderen deutschen Unis glaube ich, dass es woanders sehr ähnlich aussieht. ↩

-

Oder anders: Ich habe es nie wirklich geschafft, bei der Zusage einer Gutachtertätigkeit daran zu denken, mir Zeit für die Gutachten in der Zukunft einzuplanen — oft kommt dabei hinzu, dass der genaue Umfang noch nicht feststeht. Ich weiß allerdings, dass es Kollegen mit einem viel besseren Zeitmanagement gibt. ↩

-

Ich kenne allerdings einen Professor, der sich auf Konferenzen von seinen Mitarbeitern dutzen lässt, zu Hause jedoch weiter auf das „Sie“ besteht… ↩

-

Über die Jahre kam immer wieder die Fragestellung auf, was denn passiert, wenn ein Professor seiner Lehrverpflichtung nicht oder nicht vollständig nachkommt. Einhellige Meinung: nichts. Wer sollte denn einem Professor was Böses wollen? Der Bildungsminister? ↩

-

Im letzten Semester wurde ein fakultatives halbtätiges Seminar für Dozenten angeboten, in dem man über seine Erfahrungen in der Lehre sprechen konnte… ↩

-

Nach einem akzeptierten Beitrag für eine Konferenz in Australien schlug eine Mitarbeiterin in der Verwaltung vor, sich die teure Konferenzreise (für die ausreichend Geld im Budget des Lehrstuhls vorhanden war) zu sparen und einfach nur die Teilnahmegebühr zu zahlen, damit der Artikel auch im Tagungsband gedruckt wird. ↩

-

Der Hirsch-Index (auch h-Index genannt) ist eine Möglichkeit, den Einfluss eines Wissenschaftlers zu messen. Man hat einen Hirsch-Index von bspw. 5, wenn man mindestens 5 Beiträge veröffentlicht hat, die jeweils mindestens 5 mal zitiert werden. Die Definition sorgt dafür, dass weder das Publizieren von einzelnen, extrem erfolgreichen Beiträgen noch das Fluten mit hunderten uninteressanten Beiträgen zu einem hohen Index führt. ↩

-

Bei der Bewertung von Konferenzbeiträgen gibt es in der Regel Punkte wie -3 („strong reject“), -2 („reject“), -1 („weak reject“), 0 („borderline“), 1 („weak accept“), 2 („accept“) und 3 („strong accept“). Meist wird ein Papier von drei Gutachtern bewertet und ein Ranking entsprechend der Punkte erstellt. Anschließend ist es Aufgabe des Programmkomitees, zu entscheiden, welche Beiträge letztendlich akzeptiert werden. ↩

-

Ich hatte mal den Fall, dass mir bei einem zu begutachtendem Beitrag auffiel, dass die sprachliche Qualität zwischen den Absätzen enorm schwankte. Letztlich konnte ich mir nicht vorstellen, dass auch bei mehreren Autoren eine solche Varianz durchgehen würde, und ich begann, einzelne Absätze zu googlen. Schnell stellte sich heraus, dass das Papier eine Melange aus zwei anderen Beiträgen fremder, nicht zitierter Autoren war, die nur durch (offenbar selbst fabrizierten) Übergangsabsätzen zusammengehalten wurden. Ich schrieb dies in mein Gutachten und gab dem Paper die schlechteste Punktzahl. Anschließend musste ich mich in der Diskussion durchsetzen, dass das Papier trotz vermeintlich interessanten Thema abzulehnen sei. Das Programmkomitee hatte Angst, nicht genügend Beiträge für ihren Workshop zu bekommen, sodass der Plagiatsfall heruntergespielt wurde. Letztlich wurde der Beitrag abgelehnt, jedoch sicherlich später woanders neu eingereicht. Eine E-Mail von mir an die Institutsleitung der Plagiatautoren blieb unbeantwortet. ↩

-

Es gibt den meisten Konferenzen und Workshops keine Möglichkeit, zu den Gutachten Stellung zu nehmen. Es bleiben Tatsachenentscheidungen, bei denen zwar theoretisch beim Programmkomitee Protest eingelegt werden kann — ich habe jedoch nie von einem Erfolg gehört, sondern vielmehr Proteste als Ausdruck schlechter Verlierer erlebt. Gerade in diesem Kontext sind qualitativ schlechte Gutachten so frustrierend. ↩

-

Ich habe unter Beauty is our business – Wie ich Vorträge vorbereite mal aufgeschrieben, wie man meiner Meinung nach einen guten Konferenzvortrag vorbereitet. ↩

-

Laut Alex Holcome liegt der Profit bei traumhaften 34 %. ↩

-

Nicht zu verwechseln mit dem Axel-Springer-Verlag. Einer Anekdote zufolge gab es in bei den 68er-Revolten offenbar Verwechselungen zwischen den Verlagsbüros, sodass unter den Rufen „Enteignet Springer!“ auch beim (wissenschaftlichen) Springer-Verlag Fenster eingeworfen wurden. ↩

-

Aus unerfindlichen Gründen kostet dann der 1000-seitige Tagungsband genau so viel Geld wie ein 128-MB-Stick, auf dem die PDF-Versionen der Beiträge liegen, die sich jeder Universitätsangehöriger ohnehin schon vor der Konferenz von der Springer-Webseite laden kann — meist also auch direkt aus dem WLAN auf der Tagung… ↩

-

Ein IBM-Mitarbeiter erzählte von ihrem Firmen-Anwalt, der für die Nutzung von Open-Source-Werkzeugen zuständig ist. Sein Name sei intern „Dr. No“, weil „no“ die Antwort auf alle Fragen der Art wären, ob IBM ein gewissen Algorithmus oder gar ein ganzes Werkzeug nutzen darf. Praktisch scheidet dort alles mit restriktiven Lizenzen wie der GPL direkt aus. Falls die Lizenz nicht im Weg steht, ist von jedem Autor ein sehr ausführlicher Vertrag zu unterschreiben, in der er zusichert, mit „seinem“ Code keinerlei Urheberrechte oder Patente zu verletzen. Letztlich bleibt meist nur eine vollständige Reimplementierung übrig, die oft zu zeit- und geldaufwändig wäre. ↩

-

Der genaue Wortlaut auf einer Konferenz war „Das ist ja Mickey Mouse!!“ — und das in Bezug zu einem Geschäftsprozessmodellierungs- und -ausführungs-Werkzeuges, das offensichtlich gerade deswegen so leicht zu bedienen war, weil es eben nicht sämtliche in der Theorie wünschenswerten Features umsetzte. Offenbar hat dieses Werkzeug nun mehrere Millionen (zahlende) Kunden, während die akademischen Mitbewerber schon bei einer zweistelligen Anwenderschaft stolz wären. ↩

-

Generell habe ich zuletzt beobachtet, dass sämtliche Kanäle in Anspruch genommen werden wollen: Vorlesung, Übungen, Sprechstunden, Literaturempfehlungen oder Skripte. Sobald ein einziger Baustein fehlt oder nicht voll befriedigt — mein ehemaliger Chef hält nichts von Skripten und bietet daher „nur“ seine Vorlesungsfolien ab Beginn der Veranstaltung an — ist dies stets das Zentrum von Diskussionen. Während ich früher noch auf Fragen nach einer Konsultation lange über Raum- und Zeitpläne nachgedacht haben, bevor ich dann schließlich einen Termin herausgesucht habe, habe ich später stets spontan sämtliche Anfragen bejaht — letztlich hatte ich in vier Jahren Dozentendasein sage und schreibe zwei Konsultationen, bei denen tatsächlich Studenten erschienen. Als ich nicht direkt Termine anbot, war die Abwesenheit einer Konsultation (egal ob sie wahrgenommen wurde oder nicht) ein vermeintlicher Sündenbock für schlechte Prüfungsleistungen. Das reine Zusichern von Konsultationen jedoch machte mir das Leben leichter, da ich den Studenten einen Grund genommen habe, mich für ihre Prüfungsleistung verantwortlich zu machen. ↩

-

Meinen Dank habe ich meiner Dissertation ausführlich dargelegt. ↩